統計データ・市場動向について

コスト上昇分「全く価格転嫁できない」1割超 TDB調べ

2023年8月29日

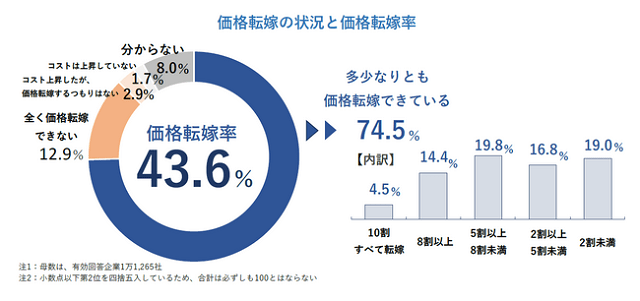

帝国データバンク(東京都港区)は8月28日、現在の価格転嫁に関する企業の見解を調査した「価格転嫁に関する実態調査(2023年7月)」の結果を発表した。調査対象は2万7768社で有効回答企業は1万1265社(回答率40.6%)。コスト上昇分を販売価格やサービス料金にどの程度転嫁できているか聞いたところ、「多少なりとも価格転嫁できている」企業は74.5%となった。最も高かったのは「5割以上8割未満」(19.8%)で、「2割未満」(19.0%)、「2割以上5割未満」(16.8%)、「8割以上」(14.4%)と続いた。

「10割すべて転嫁できている」企業は4.5%だった。「全く価格転嫁できない」企業は12.9%で、前回調査(2022年12月)から3.0ポイント低下したが、依然として1割を超えている。販売価格への「価格転嫁率」は43.6%と、前回調査から3.7ポイント改善したものの、コスト上昇分の6割弱を企業が負担する状態が続いている。

業種別でみると、価格転嫁率が最も高いのは「紙類・文具・書籍卸売」(65.7%)で、続く「鉄鋼・非鉄・鉱業製品卸売」(64.3%)、「化学品卸売」(63.1%)も6割超えとなった。卸売業を中心に価格転嫁が進んでいるのがわかる。建材・家具、窯業・土石製品卸売は、57.4%だった。

一方、最も価格転嫁率が低いのは、一般病院や老人福祉事業などの「医療・福祉・保健衛生」(15.2%)で、映画・ビデオ制作業やパチンコホールなどの「娯楽サービス」(21.6%)、「リース・賃貸」(24.8%)、「農・林・水産」(25.6%)が続いた。

競合他社が多く価格が上げづらい業界では、「顧客離れを危惧し価格転嫁に踏み切れない」「値上げ交渉自体が行えない」などの声が寄せられた。一方、独自性のある商品販売で価格転嫁しやすいと回答した企業もあることから、より付加価値の高い商品・サービスを提供する取り組みが必要だとしている。

エネルギー価格の高騰、最低賃金の上昇により、販売・サービスの値上げをしない場合は、中小企業へのさらなる負担増が予想されている。同社の集計では、適正な価格転嫁ができず経営破綻した「値上げ難型」の物価高倒産が、前年同期比の倍増ペースで推移しており、コスト上昇と価格転嫁のバランスをいかにとるかが重要だとしている。