統計データ・市場動向について

建設業のコロナ破綻が増加 工期長期化と資材高騰が影響

2022年3月8日

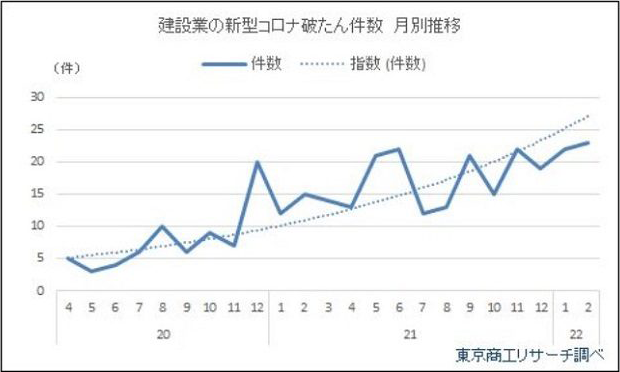

東京商工リサーチ(東京都千代田区)は、建設業の「新型コロナ関連破たん」の傾向について分析し、3月6日発表した。新型コロナ関連の資金繰り支援策により、企業倒産は歴史的な低水準が続いており、建設業の2021年の倒産件数は過去30年で最も少ない1065件(前年比14.5%減)だったが、法的手続き準備中などを含む「新型コロナ関連破たん」は、2月に23件と最多件数を更新するなど増加傾向にあることがわかった。

新型コロナ関連破たんが全業種で3000件に達した3月2日時点で、建設業は全体の10.6%を占める318件で、飲食業517件(同17.2%)に次ぐ多さ。昨年2月の1000件時には、83件(同8.3%)だったことから、コロナ破たんが広がっていることがわかる。2020年4月に建設業で初めてコロナ破たんが発生以降、海外からの建材・部材の納期遅れによる工期のずれなどから、体力のない工事業者の破たんが相次いだ。

2021年からは、国内の感染拡大による工期の長期化や工事中止の増加に加え、鋼材など建設資材や燃料が高騰。人出不足や支援効果の薄れも重なり、小康状態を保っている倒産が増加する兆しも見え始めた。コロナ破たんした318社のうち、6割の191社は資本金1000万円未満(個人企業含む)の小規模工事業者だが、負債額は1億円以上が150件と47.6%を占める。1億円以上5億円未満は125件と約4割となり、コロナ関連支援の副反応で金融債務が膨らみ、過剰債務に陥った企業が増加しているとみられる。

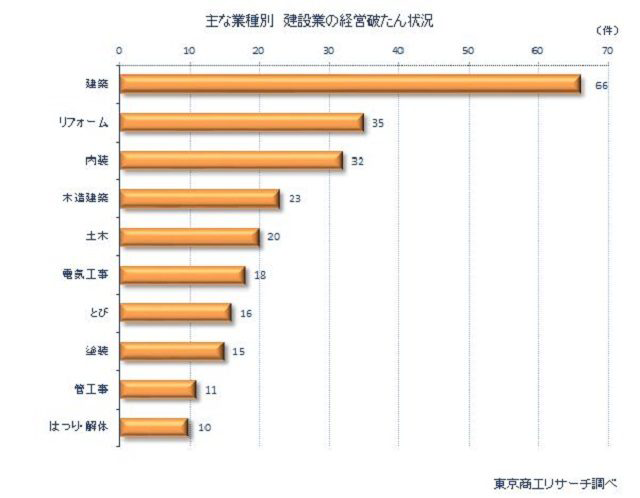

破たんした318社の業種を細分化すると、最多は建築工事の66件(構成比20.7%)で、建築リフォーム工事35件(同11.0%)、内装工事32件(同10.0%)が続いた。コロナ禍による分譲マンション開発の遅れや資材高騰で建築工事が落ち込み、それに連動した付帯工事の破たんが目立つ。個人を対象とする小規模な工事業者は元々経営体力が乏しく、コロナ禍での工事中止や減少で資金繰りを維持できないケースが増えている。

鹿島建設、大林組、大成建設、清水建設のスーパーゼネコン4社においても、2022年3月期の連結業績予想は減益を見込む。売上高は4社とも増収見通しだが、資材高騰や受注環境の悪化などで、4社合計で前年から約3割減の大幅な減益を予想している。