統計データ・市場動向について

個人住宅工事費の傾向を分析 工法・供給別で価格に大差

2021年11月18日

建設物価調査会(東京都中央区)はこのほど、「個人住宅工事費の価格傾向に関する研究報告書」をまとめた。2020年度に実施した全国の個人住宅の契約データの調査結果で、全国のビルダー134社337件の施工実績データを分析した。

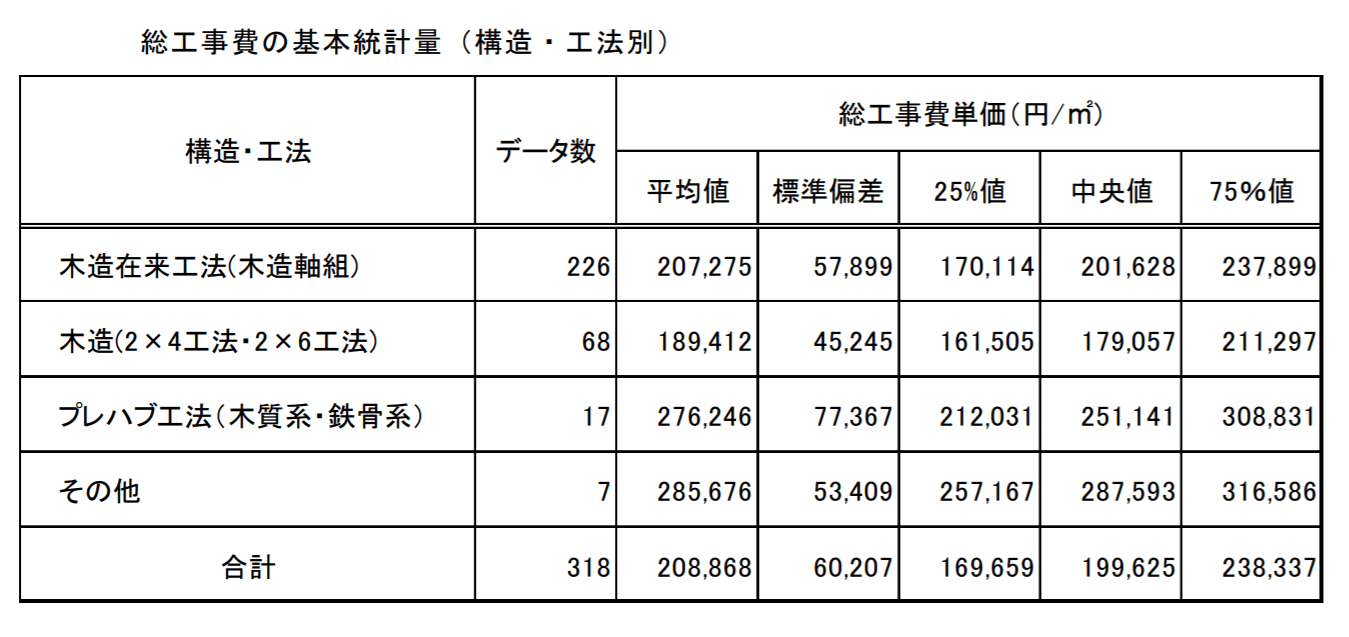

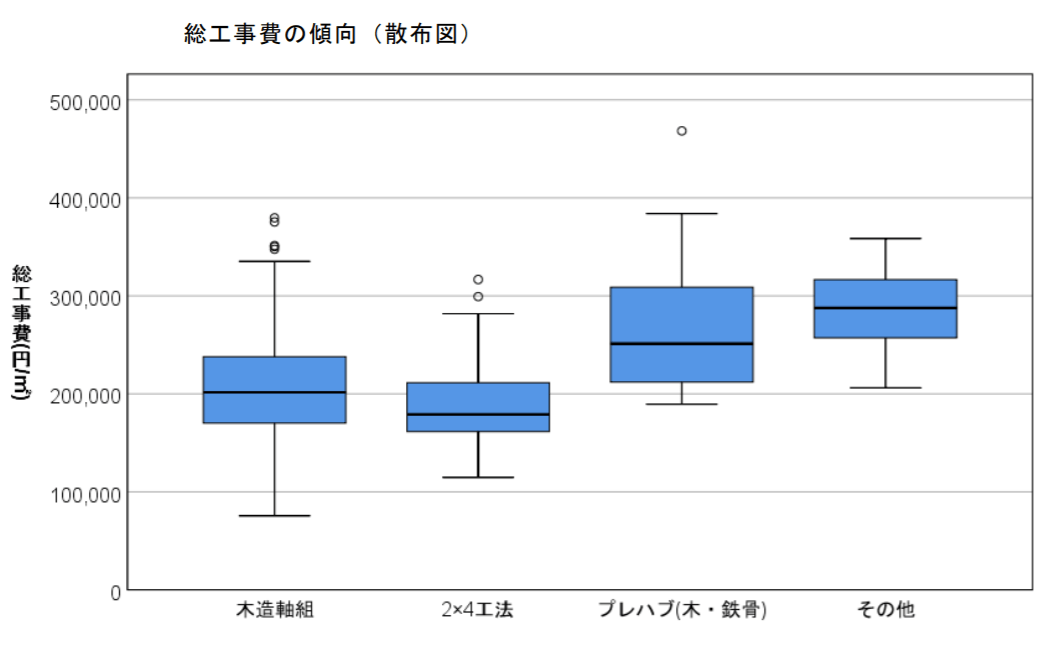

延床面積当たりの総工事費を構造・工法別に見ると、平均値は2×4・2×6工法が最も安く18万9412円/m2、次いで木造在来工法20万7275円/m2、プレハブ工法(木質系・鉄骨系)27万6246円/m2となっている(下表・グラフ)。延床面積が120m2程度までは、規模が大きさに反比例して安くなる傾向が若干みられる。ただし、それ以上大きくなると工事費は高くなる。同調査会は「規模が大きい住宅はグレードも高くなることが要因として考えられる」としている。

また、木造在来工法は低額物件から高額物件まで幅広い一方、2×4・2×6工法は14万~24万円/m2が大半を占め10万円/m2以下あるいは30万円/m2以上の物件はほとんどない。プレハブ工法は木造在来工法と比較して平均値、中央値ともに25%程度高く、30万円/m2を超える物件も多い。

■建売は注文住宅の6割程度

同調査は2018年度に続き今回が5回目。調査データの住宅の着工年は2020年が82.4%で注文住宅が90.3%を占めた。 構造・工法は、木造在来工法が70.8%と最も多く、次いで木造(2×4工法・2×6工法)が21.9%。住宅の種類は専用住宅が93.3%、二世帯住宅・三世代住宅が4.9%。工事期間は3~5カ月が76.4%を占め、4カ月が最も多かった。

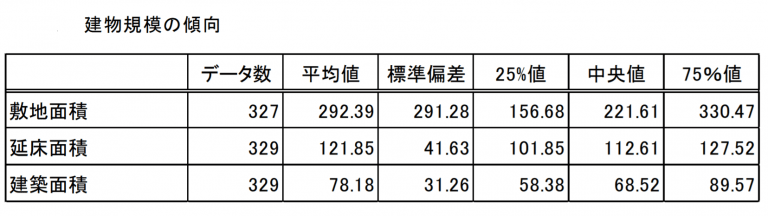

調査データの住宅の敷地面積、延床面積、建築面積は、大規模物件の数値が影響するため平均値が大きくなる傾向にある。敷地面積は平均値292.39m2、中央値221.61m2とやや大きい値を示したが、150~200m2に集中している。延床面積は平均値121.85m2、中央値112.61 m2で、100~120m2に集中。建築面積は平均値78.81m2、中央値68.52m2で、50~70m2に集中している(下表)。

調査データのうち木造在来工法の傾向を見ると、階数別の総工事費の平均値は、平屋が23万2051円/m2で最も高く、2階建てが20万3281円/m2、3階建てが17万8459円/m2。平屋は比較的小規模な物件が多いことから、「キッキンや浴室などの住宅設備や屋根の面積当りの金額が高くなることが要因として考えられる」としている。

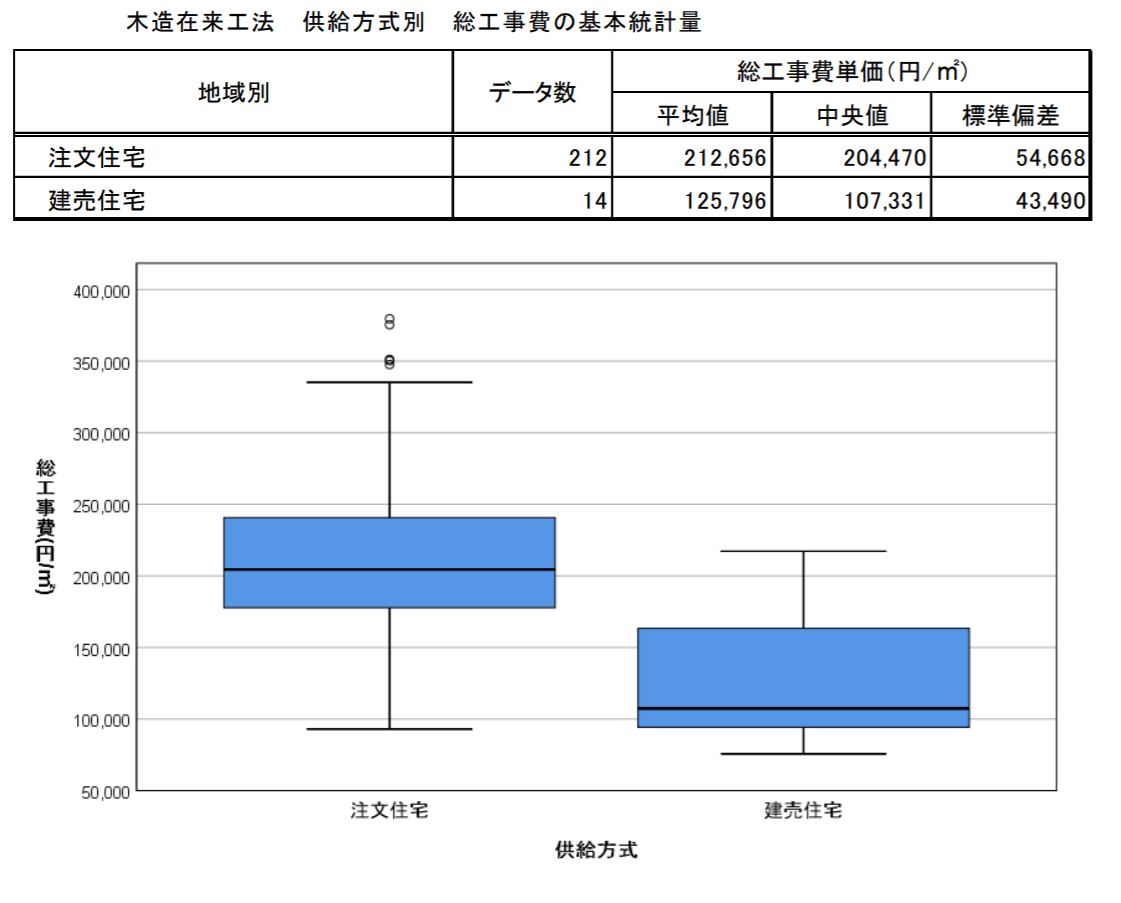

供給方式別に総工事費の平均値を見ると、注文住宅21万2656円/m2に対して建売住宅は12万5796円/m2と6割程度で価格差が大きい(下表・グラフ)。

技術基準(フラット35適合物件)別の総工事費について中央値で比較すると、フラット35S相当(特に優良Aプラン)が最も高く20万7621円/m2、フラット35S相当(優良Bプラン)が20万1628円/m2、フラット35相当が18万8939円/m2、フラット35適合外20万3338円/m2となっている。フラット35適合外は平均値が21万9816円/m2でフラット35S相当(特に優良Aプラン)の21万898円/m2を上回っているが、これは「融資条件を重視しない質の高い注文住宅も含まれているためと考えられる」としている。

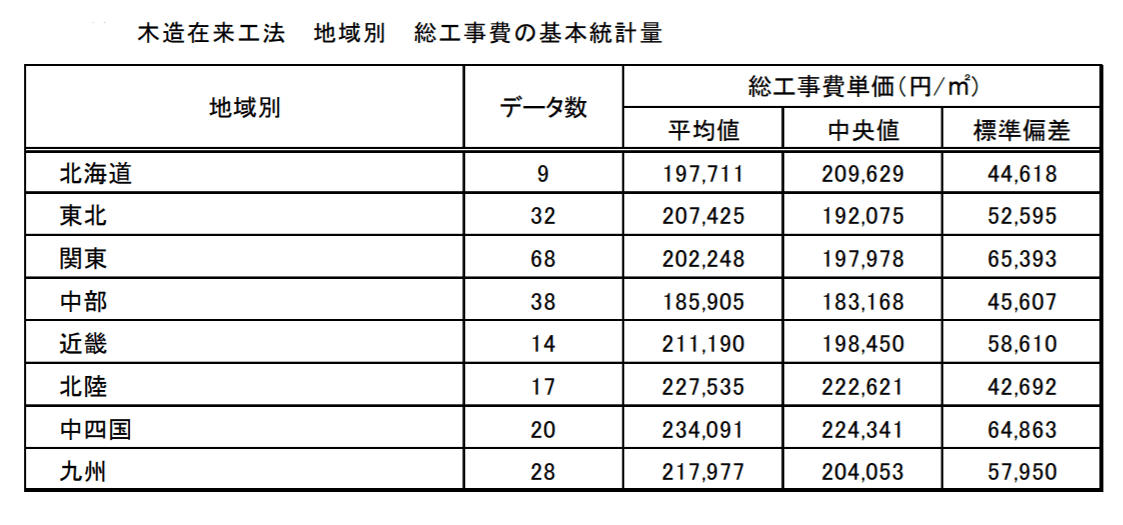

なお、地域別の総工事費の傾向は、平均値では中四国が23万4091円/m2で最も高く、中部が18万5905円で/m2で最も安い(下表)。ただし、「地域の傾向を把握するのに十分なデータがないため、参考と考えるのが望ましい」としている。

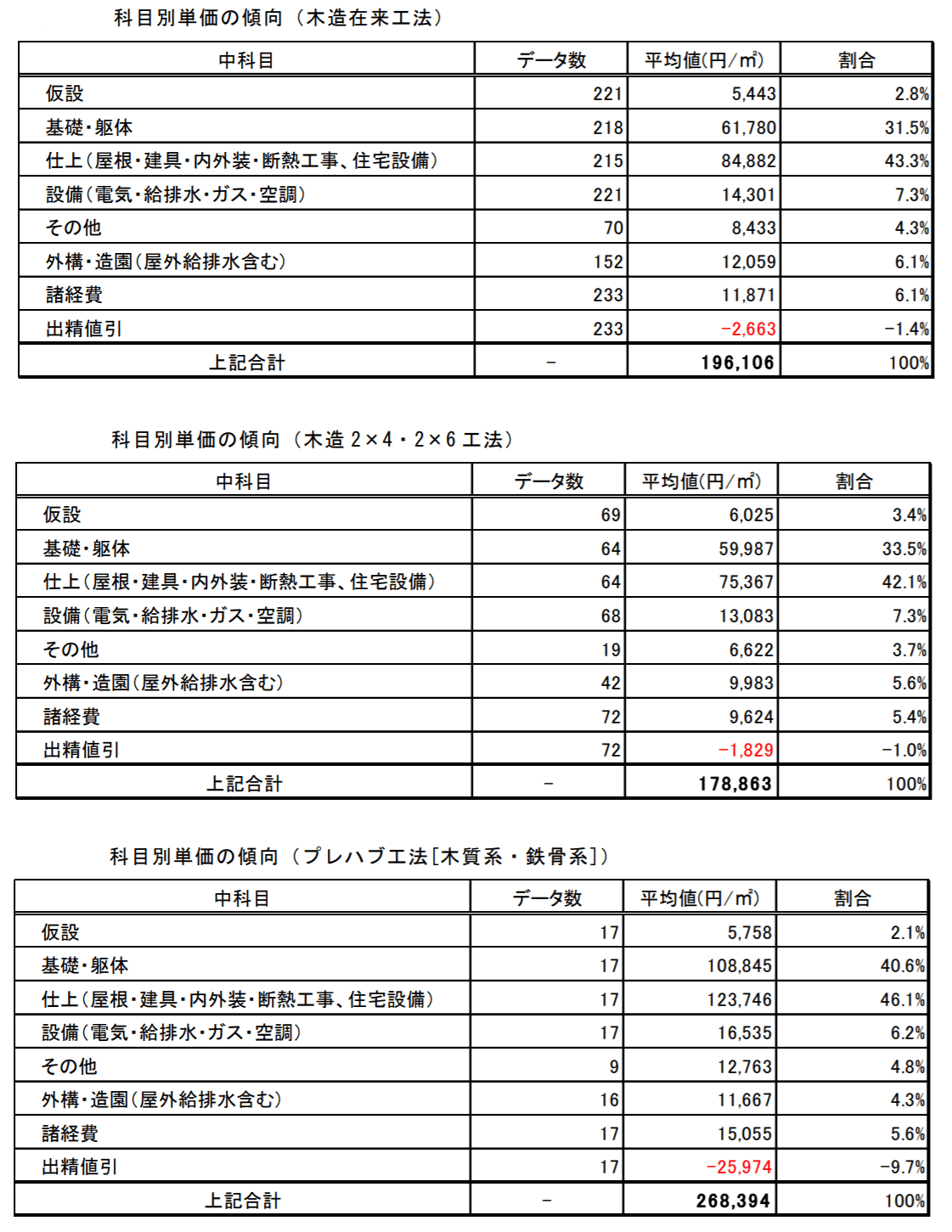

そのほか、科目別単価について構造・工法別に比較すると、全体の傾向は変わらないが、出精値引に関して、木造在来工法-1.4%、2×4・2×6工法-1.0%に対して、プレハブ工法は-9.7%と値引率が高い傾向にあった。各種申請費の平均値は28万7966円、設計監理費の平均値は65万9237.4円などとなっている。