法改正・補助金等について

厚労省、「有給休暇取得期間」をPR 毎年10月に実施

2023年10月6日

厚生労働省は、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取り組みの一環として、毎年10月を「年次有給休暇取得促進期間」と定め、企業や労働者などに有給休暇の取得を呼び掛けている。政府では2025年までに有給休暇の平均取得率を70%にすることを目標に掲げている。

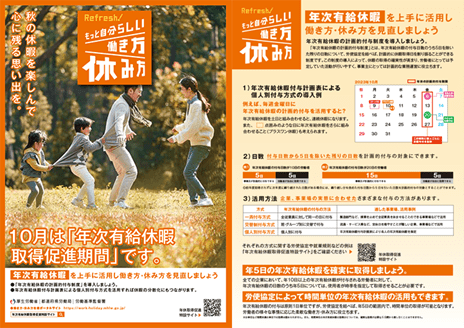

「年次有給休暇取得促進期間」のPRチラシ

有給休暇は労働基準法により、労働者の権利として認められた休暇で、①半年間継続して雇われている、②全労働日6割以上出勤している―の2点を満たしていれば、正社員・パートタイムなどの区分に関係なく、すべての労働者が取得できる。付与日数は継続勤務年数や所定労働日数により異なり、年次有給休暇日数が10日以上のすべての労働者に対し、毎年5日間は必ず取得することを定めている。

建設業の有給取得率は53%

2022年発行の「就労条件総合調査」結果によると、有給休暇の取得率は年々増加傾向にあるものの、2021年度の平均取得率は58.3%にとどまっている。建設業での有給取得率も53.2%、平均日数9.8日と、全国平均並みだった。そこで厚労省では、有給休暇の取得が進んでいない企業に向けて、年休の計画的付与制度や時間単位年休制度の導入を勧めている。

年休の計画的付与制度は、年次有給休暇の付与日数のうち5日間を労働者が自由に割り振って取得できる制度。5日間以外の休暇は事業主が計画的に付与できる。例えば、休暇の付与日数が10日の場合は5日間、20日の場合は15日間が、事業主が計画的に付与できる休暇となる。同制度を導入することで、労働者がためらいを感じることなく有給休暇を取得しやすくなる。

計画的付与制度は、年5日の範囲内で時間単位の有給休暇の取得ができる制度。会社や労働者の事情に応じて1時間単位からの休暇取得を可能とする。通院や子どもの学校行事への参加、家族の看病・介護などにも活用できる。両制度ともに就業規則への記載と労使協定の締結が必要となる。