法改正・補助金等について

政府が花粉症対策を閣議決定 住宅分野でスギ材利用を推進

2023年5月31日

花粉症に関する関係閣僚会議が5月30日に、首相官邸で開かれた。今後、関係行政機関・政府が一体となって、「発生源対策」「飛散対策」「曝露(ばくろ)・発症対策」を3本柱として、花粉症対策に取り組む。

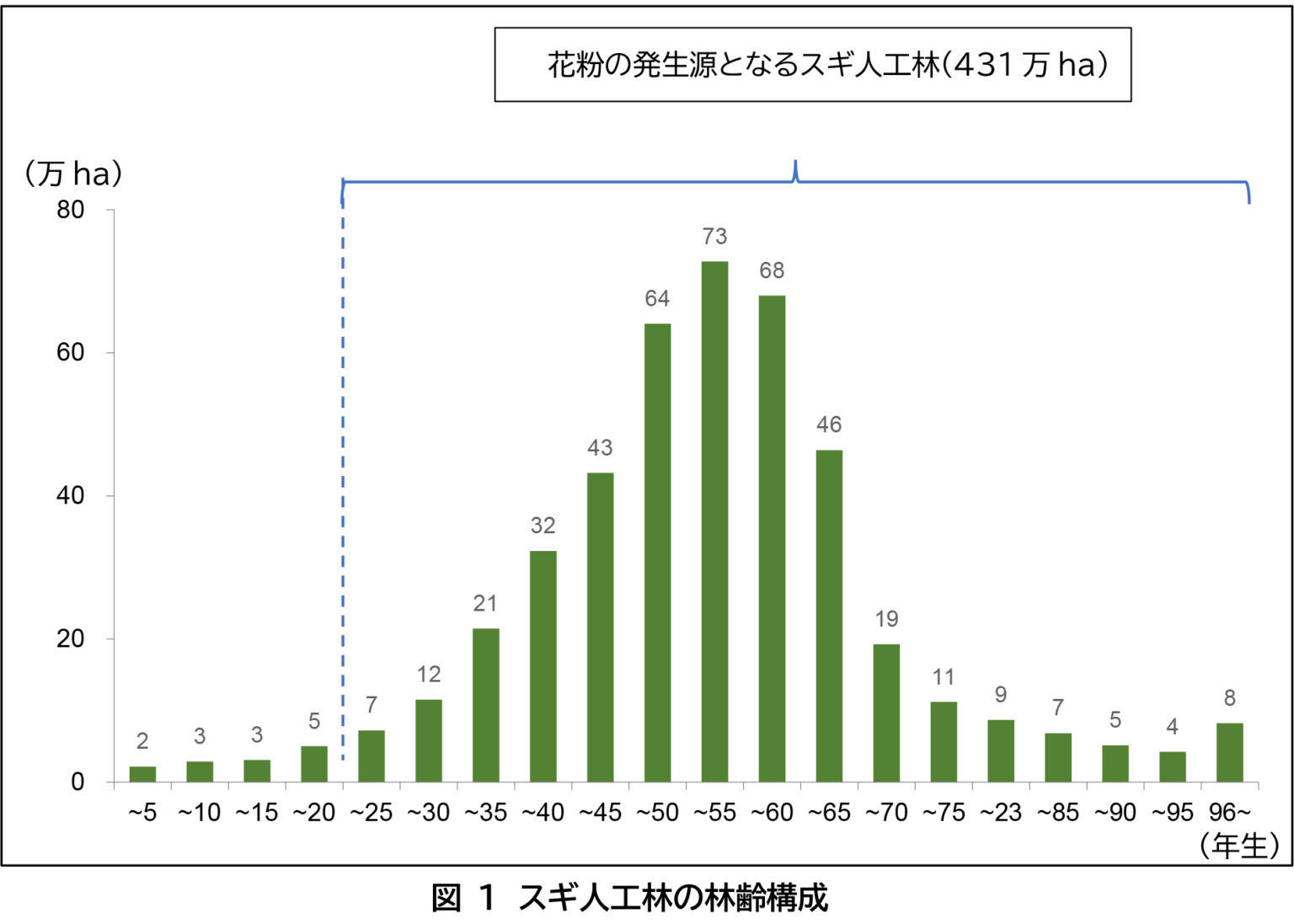

これを受けて農林水産省・林野庁では、10年後の2033年度に、花粉の発生源となるスギ人工林を431万haから約2割減少させる目標を提示。さらに国土交通省との連携により、住宅分野でスギ材製品の利用推進を図る「林業活性化・木材利用推進パッケージ」(仮称)を年内にも立ち上げる考えを示した。

スギ材製品への転換促進 大型建築物の着工面積も倍増

同関係閣僚会議は、国民の4割超が罹患(りかん)する花粉症について、適切な実態把握を行うとともに、問題解決するための道筋を示す目的で開催された。

3本柱となる対策のうち、「発生源対策」では約30年後に花粉発生量の半減を、「飛散対策」ではAIなどを活用した花粉飛散予測や、5年後の飛散防止剤の実用化などを、それぞれ主な目標とする。

スギ人工林の林齢構成(資料:農水省)

「発生源対策」では、林野庁と国交省が連携し、①スギ人工林などの伐採・利用、②花粉症対策に資する苗木への植え替えや広葉樹の導入、③スギ花粉の発生を抑える技術の実用化―を推進する。

このうち①では、花粉発生源となるスギ人工林の減少スピードを約2倍にする「花粉発生源スギ人工林減少推進計画」を実施。

スギ材需要の拡大に向けて、▽住宅分野でのスギ材製品への転換促進▽木材を活用する大型建築の新築着工面積の倍増(※1240万m3から1710万m3に)▽スギ製材・合板・集成材などJAS材の増産および加工流通施設への支援▽JAS規格・建築基準の合理化―などを推進する。

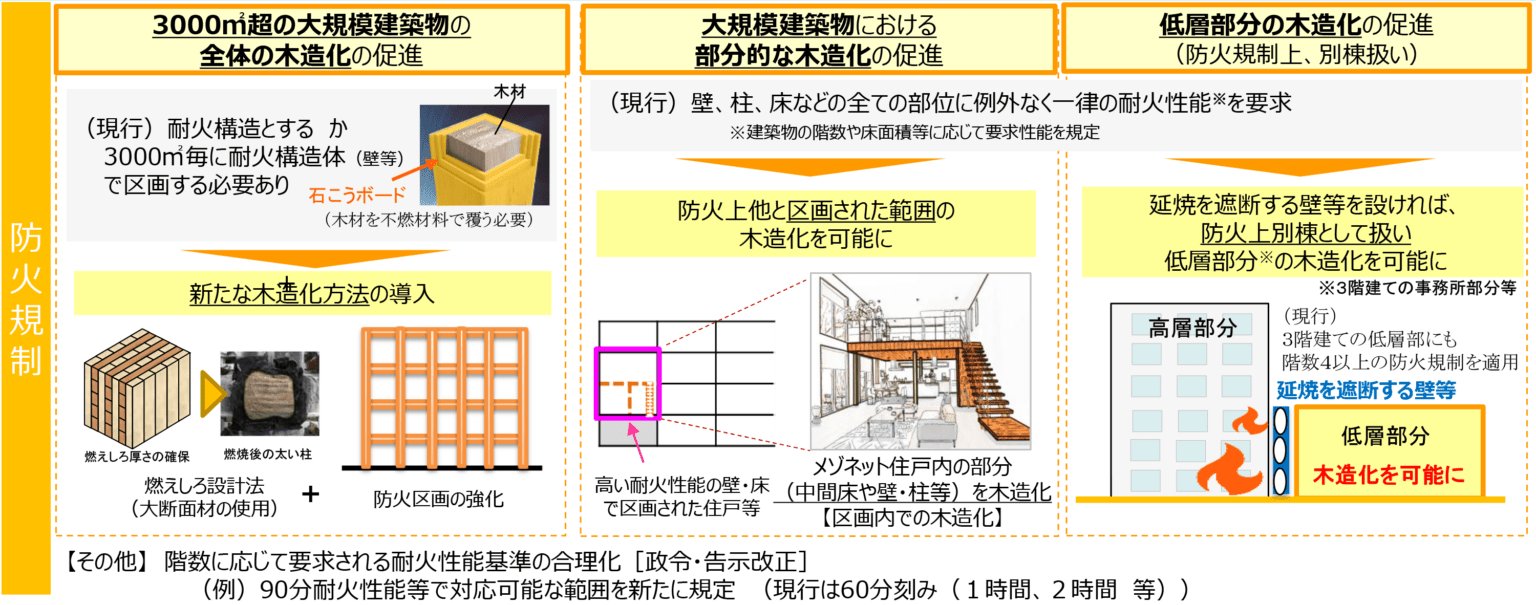

建築基準の合理化では、改正建築基準法(2022年6月17日公布)の中で木造建築物での防火規制・構造規制基準などが定められ、これにより大規模建築物への木材利用が一層進むと期待されている。

建築基準合理化例(資料:国交省資料)

「地域型住宅事業」で補助金加算

そのほかにも、地域の中小工務店が木材供給者などと協力して行う、省エネ性能に優れた木造住宅の整備事業「地域型住宅事業」で、2023年度から構造材に地域材を活用した場合の加算措置を行う。

また、国産材を活用した住宅に花粉症対策への貢献度を明示する仕組みを構築し、生産者による「花粉症対策の見える化」などを図る。

②の花粉の少ない苗木の生産拡大では、10年後までに花粉の少ないスギ苗木の生産量を、生産本数の約9割に増加させる目標を掲げる。

現在、花粉の少ない苗木の生産量が10年前の約140万本から10倍の約1500万本となり、全体の約5割を占めるようになっている。花粉の少ない品種については、森林研究・整備機構が開発に取り組み、1996年度から2021年度末までに「少花粉スギ」147品種、「少花粉ヒノキ品種」55品種を開発した。

雄花から花粉を全く出さない「無花粉スギ」の開発についても成功している。③のスギ花粉の発生を抑える技術については、広範囲に低コストで確実に付着させる工夫として、ノズル構造などの散布技術の開発や、散布液の性状をはじめとした薬剤の改良を行う。

岸田首相「将来を見据えた取り組みを」

閣議後の会見で岸田首相は「本日、来年の花粉の飛散期から今後10年を視野に入れた、包括的な花粉症対策の全体像を取りまとめることができた。一朝一夕で解決するものではなく、しっかりと将来を見据えた取り組みが必要だ。戦後、国土保全や木材需要に応える観点からスギ人工林を造成してきたが、現在は花粉発生源の一つとなってしまった。花粉症という社会問題の解決に向け、政府・関係閣僚あげて、本日取りまとめた対策を実行に移してほしい」と述べた。

閣議後会見する岸田文雄首相(出典:首相官邸HP)