法改正・補助金等について

都、中小規模住宅向け「環境報告書制度(仮)」を新設

2022年8月23日

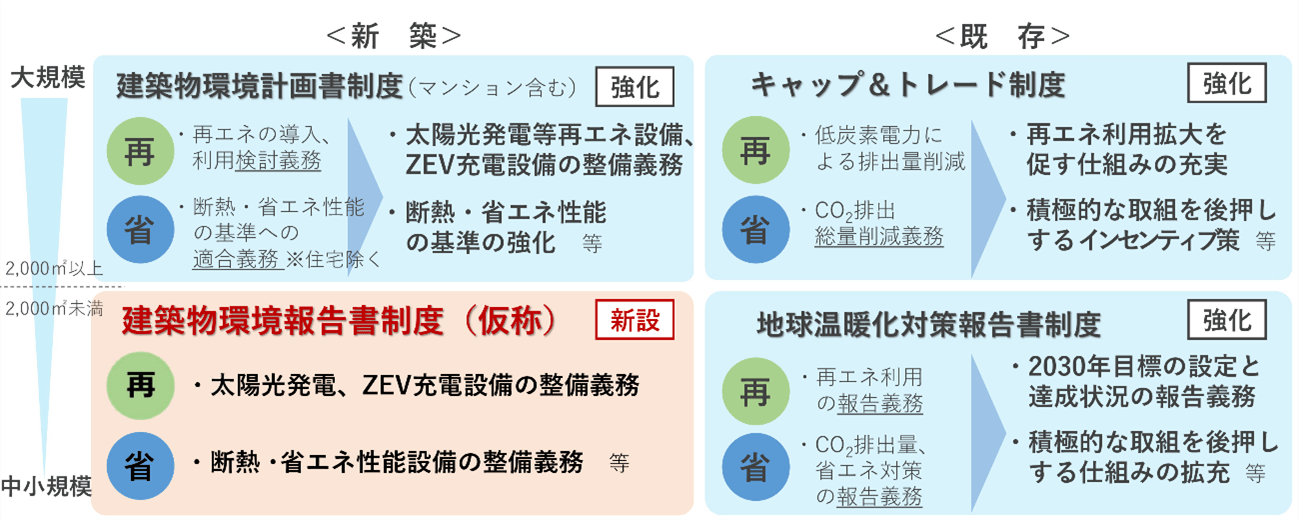

東京都によるカーボンニュートラル実現に向けた制度の見直しが進んでいる。新築建築物では、住宅など2000m2未満の中小規模建物を供給する事業者を対象とした「建築物環境報告書制度(仮称)」の新設が決まった。基準に適合した断熱・省エネ性能、再エネ設備(太陽光パネル)などの設置が義務付けられる。また工場など2000m2以上の大規模建物では「建築物環境計画書制度」の改正により、環境配慮の取組内容を記載した計画書の提出を求める。都では今後、技術検討会など数回の会合を経て、9月上旬にも条例制度改正の基本方針としてまとめる考え。同方針をたたき台として、条例改正の本格的な手続きに入る。

新制度 大手ハウスメーカーなど対象に

基本方針(案)では、対象を「新築/既存」「大規模/中小規模」の4つの区分に分け、▽CO2の削減に向けた制度の強化・拡充▽再エネ電力の供給促進▽企業や都民、行政機関などの連携・協力―などに関する基準や考え方などを示した。年間着工棟数の98%を占め、既存制度の対象外だった中小規模建物を対象とした新制度「建築物環境報告書制度(仮称)」を導入することで、エネルギー消費量の削減や「健康住宅」の標準化・普及を加速化させる。

新制度では新築の中小規模建物に対し、▽断熱・省エネ性能基準▽再エネ設置基準(太陽光発電設備)▽ZEV充電設備の整備基準―などを設定。履行状況を確認するための、都への報告制度を新たに設ける。義務化の対象となるのは、年間都内供給延床面積が合計2万m2以上の事業者。大手ハウスメーカー、不動産デベロッパーなど約50社が該当する。都内の年間着工数4.6万件のうち半数程度に達することが見込まれる。

基準よりも高い断熱・省エネ性能となる「誘導基準」を併せて設け、同基準を満たし、東京ゼロエミ住宅やZEHなどの供給に積極的に取り組む事業者を表彰する制度も整える。一方、取り組みが不十分な事業者は、指導・助言・勧告、事業者名の公表を行い、適正な履行を促す。

設置基準は日照条件を考慮

屋根面積20m2未満は除外

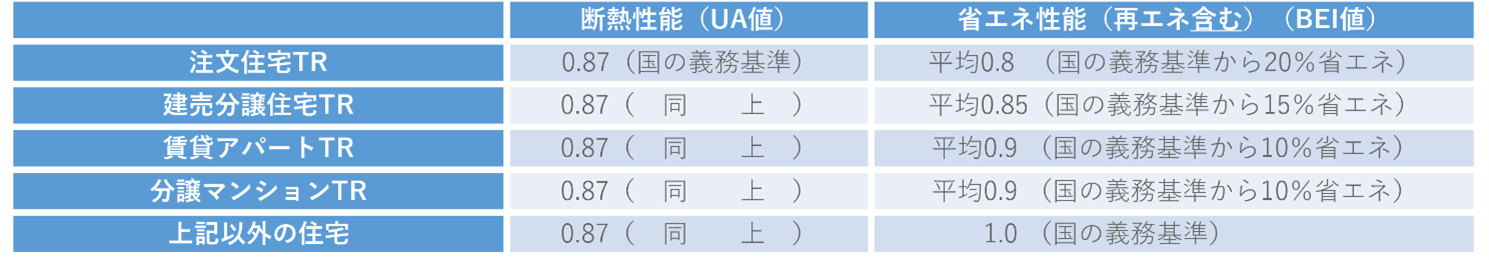

新制度の断熱・省エネ性能基準では、国の住宅トップランナー制度(TR)を基に、国の義務基準同等、あるいはそれ以上の性能を求める。例えば注文住宅では、国の基準から20%省エネ化した0.8を省エネ性能の基準に。評価対象となる誘導基準では、25%省エネ化した0.75を基準とする。

太陽光パネル設備などの再エネ設置基準(kW)は、「設置可能棟数(棟) × 算定基準率(%) × 1棟当たり2kW(最小値)」により算出。太陽光だけでなく、太陽熱や地中熱なども再エネ設備として含めることができる。太陽光については、屋根面積が20m2未満の建物、および地域の建築制限などにより設置できない場合、対象から除外できる。

算定基準率は「都内一律85%」とする以外にも、日照条件や日影規制などの影響を考慮して、都内区域ごとに3段階の算定基準率を設定することが可能。山間地域の奥多摩町・檜原村、および都心部の千代田区・中央区は30%、港区・新宿区・渋谷区など19区と武蔵野市は70%、その他の区域は85%で算出する。

再エネ設置の設置場所は、住宅や車庫の屋根上など敷地内が原則。設置手法は購入のほか、初期費用が軽減できるリース、電力販売、屋根貸し、施主所有による売電権の譲渡モデルなども導入可能とする。

ZEV充電設備の整備、環境制度の説明義務も

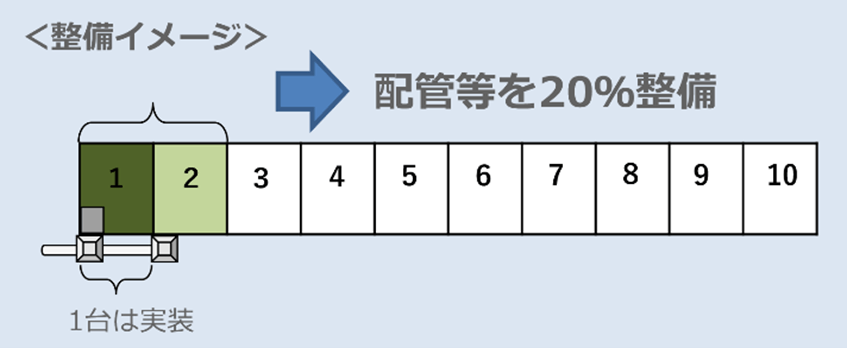

同制度では、今後電気自動車(EV)や燃料電池自動車(FCV)などの普及を視野に、ZEV充電設備の整備基準についても明記する。駐車場付き戸建住宅では、将来的に充電設備の設置を可能とする配管を1台分以上(充電設備の実装は任意)、戸建住宅以外(集合住宅・非住宅)では、10台以上の駐車区画を有する建物を対象に、1台分以上の充電設備の実装と、駐車区画の20%以上の配管を義務化する。

環境性能を有する住宅の普及には、購入者の理解が欠かせないことから、ハウスメーカー、ビルダー、デベロッパーなど特定供給事業者に対して、購入者などへの説明を義務付ける。主な説明の相手方は、建築主(施主)、購入者、建築主(オーナー)、賃借人(個人・オフィス・テナント等)。相手方が住宅の仕様を決定し、購入判断をする時期までに、各省エネ基準について説明する。

既存建物も制度を強化

再エネ利用の項目追加

既存建物については、中小規模建物向けの「地球温暖化対策報告書制度」(2010年度~)、大規模建物向けの「キャップ&トレード制度」(同)をそれぞれ強化。2050年に都内すべての建物をゼロエミッションビルにすることを目指し、中間地点に当たる2030年度までの目標を設定する。

従来の「温暖化対策報告書」では、再エネ利用に関する具体的な項目がなかったことから、今回新たに報告義務となる項目や優良企業の公表に関する内容を追加。各事業所の取り組みや進捗状況を第三者に公表するオープンデータ化を実施し、サプライチェーンや金融機関が把握しやすくする。現時点での義務提出者は約270者、約2.2万事業所。任意での提出者は約1600者、約1.2万事業所に上る。

大規模建物の「計画書制度」も改正へ

24日に次回会合

新築の大規模建物については「建築物環境計画書制度」を改正し、建物や敷地への環境配慮措置や評価を記載した環境計画書の提出を義務付ける。他に、▽省エネルギー性能基準(断熱・省エネ)への適合▽再エネ利用(再エネ設置・再エネ電気調達)の検討▽「マンション環境性能表示」の表示―なども求める。

義務化の内容については、このほど設置した「新築建築物制度改正等に係る技術検討会」内で、制度対象事業者などから意見を聴取した上で、基本方針に反映する。次回の技術検討会は8月24日に開かれる。