法改正・補助金等について

【解説】「IT補助金」活用でコロナ禍をたくましく生きる

2022年1月31日

新型コロナの感染が再拡大するなか、全国の感染者数が8万人を超えるなど、社会・経済がいまだ先を見通しにくい状況にある。この時代をたくましく生き延びていくために、地域工務店は「政府支援」を堂々と受けて、公的な補助や助成金を積極的に使おう。今回は、中小企業庁が1月19日に概要を公表した2022年の「IT導入補助金」の特徴や条件について解説する。【中小企業診断士・諸勝文】

ツール選定に細心の注意を

IT導入補助金の申請は、「IT導入支援事業者」として登録しているITベンダーと一緒に行う。IT導入支援事業者が指定するITツール以外は購入できない。つまり、自社で独自のシステムを構築して補助金を得ることは難しく、パッケージソフト等の「規格品」しか導入できないということである。もっとも、ITベンダーは多数あり、1つのITベンダーでも多数の製品ラインナップを揃えていることが多い。

これは事業者のIT導入を簡便にするための措置であるが、注意すべき点もある。自社のコア業務をIT化する際に、この補助金を使うことはお勧めできない。自社のコア業務を規格品に依存してしまうと、同じツールを導入するだけで自社のコア業務が模倣されてしまうほか、システムが古くなった際に更新が困難になり、新しく便利なツールがあるのに古いツールを使い続けることにもなりかねない。導入するツールとしてお勧めなのは、他社と共通していても構わないか、他社と共通していることに価値のあるツールだ。例えば会計ソフトや労務管理ソフトは他社と共通していても、大きな不都合はない。

賃上げが必要、違反すると全額没収

広告などでは「IT導入補助金は最大450万円貰える!」と宣伝されているが、2021年度の制度では補助額は1/2または2/3。675万円のITツールを購入したら、補助金が450万円だ。しかも補助金は後払いで、先に購入代金はこちらが全額支払わなければならない。高額なツールを購入したら購入代金の一部が後から返ってくる、と理解しておく方がよい。

さらに最大補助額の450万円を狙って申請する場合、年率1.5%以上の賃上げを行い、社内で最も時給単価が安い人の賃金を法定の最低賃金より30円以上高くしなければならない。事後的にでもこれに違反すると補助金を全額返金させられることもある。導入したツールを十分に活用し効率化や省人化が進められていれば困難なことではないが、人件費は固定費でもあるため十分に検討すべきだ。

何度でも申請にトライできる

2020年に実施された「持続化給付金」や2022年2月から実施される「事業復活支援金」は、要件を満たしていて正しく申請手続きを行えば100%支給されるが、IT導入補助金は審査があり、限られた予算の範囲内でより優れた申請のものを採択する。そのため正しく申請手続きを行っても不採択となる可能性がある。2021年の公募結果は、1次締切~4次締切までで採択率はおよそ60%。とはいえ、近年の補助金は一般的に採択率が50%前後であり、わずかではあるが採択されやすい補助金である。

採択の可能性を上げるためには、審査基準を読み込み「事業面からの審査項目」「政策面からの審査項目」に適合する形で事業計画書や申請書を作るようにするとよい。審査基準は公開されているのでしっかり読み込みたい。申請は何度でもトライできる。一度落ちたからといって諦めず、申請内容を見直して再挑戦してほしい。私たち中小企業診断士も採択に向けた支援を行っているので相談してほしい。

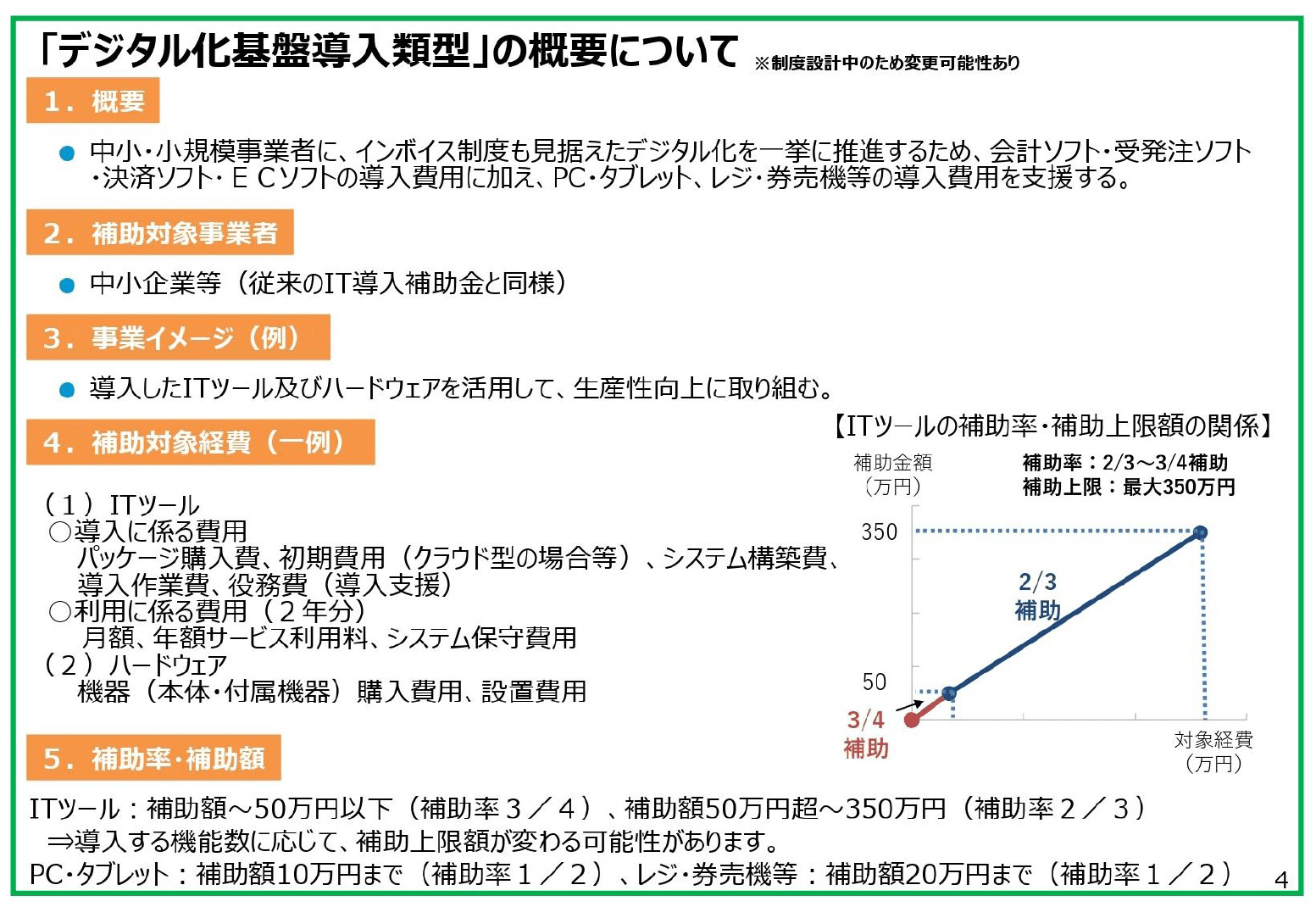

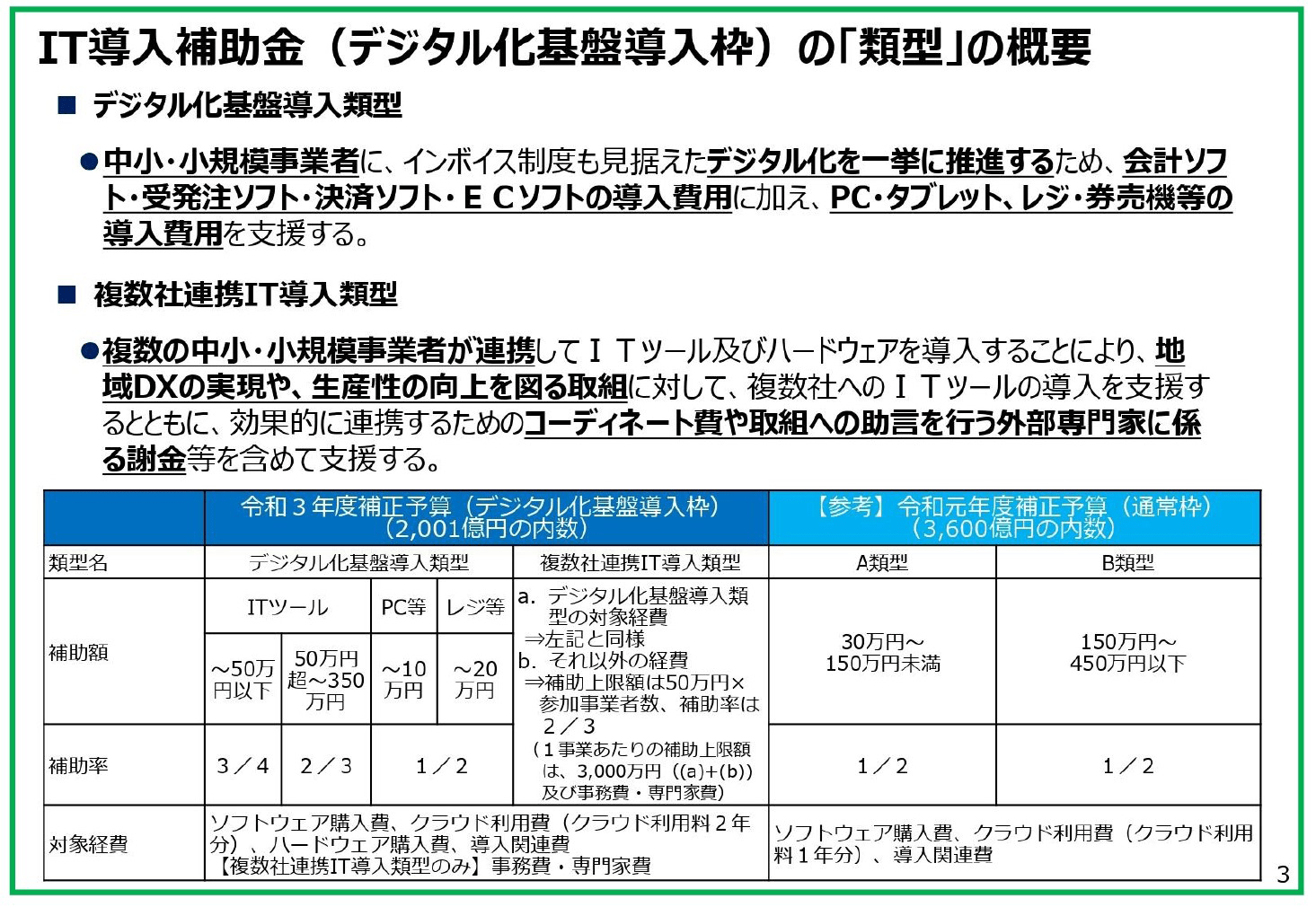

デジタル化基盤導入類型とは?

IT導入補助金で2022年から導入される類型として「デジタル化基盤導入類型」というものがある。これは「ITシステムを導入するならばパソコンやタブレットなどの購入代金も補助する」という制度だ。国の補助金の対象となるのは本来、事業に必要な専用の設備に限られており、パソコンやタブレットなど、他に容易に転用できる設備は対象とならない。他の補助金制度ではこのほか、スマートフォン、プリンター、家具、自動車などが対象外の設備として列挙されている。

ところがこのITツールを導入するのに合わせて購入する場合、パソコンやタブレットは10万円まで、レジや券売機は20万円まで補助金が出る。この背景には、中小企業ではいまだITシステム導入の前提となるノートパソコンやタブレットなどの設備さえ導入されていないところが多く、生産性向上のネックとなっているためだ。この類型を使ってDX化を加速させよう。

複数社連携IT導入類型とは?

「データは21世紀の石油」と言われるようになってきている。データは資源であり、データを持ち、分析し、有効に活用できるものが勝者になるという意味だが、このデータの取得・分析・活用を後押しするのが「複数社連携IT導入類型」だ。

商店街や商工会議所などが中心となり、地域の消費動向を分析するAIカメラ、地域通貨などのツールを導入。カメラの映像や地域通貨の利用状況などから人流データや購買データを取得し、来街者の増加や消費喚起に利用するというのが使い方として考えられている。工務店でも地域の10社以上が連携し、共同でデータを取得し、活用するのであれば対象となる。日本はデータ活用の面でGAFAMなど外資企業に後れを取っているので、早く追いつかなければならない。

IT補助金を活用してDX化を

IT補助金は他の補助金とは異なり、投資内容に制約が強い。ただその分、医療法人や学校法人など他の補助金では取り扱うことの出来ない法人であっても申請が可能となっており、国が危機感を持ってIT化を進めようとしていることが分かる。

工務店は製造業などに比べIT化が遅れていると言われているが、裏を返せばIT化による伸びしろが大きい。補助金を活用し、DXを達成し、仕事を効率化してより稼ぐ会社にしていくことが会社の幸福、そして社員の幸福と言えるのではないだろうか。